Первый день уже наступившей, но еще далекой от Полоцка весны. Выходя из маршрутки на «университетской» остановке, приветствую декана гуманитарного факультета Полоцкого государственного университета, кандидата филологических наук Дениса Александровича Кондакова. Через две минуты на пересечении улицы Ленина и Замкового проезда – рукопожатие со старшим преподавателем кафедры мировой литературы и иностранных языков Евгением Александровичем Папакулем, чуть больше месяца назад успешно защитившим диссертацию. В последние годы встреча двух кандидатов филологических наук на «пятачке» в сто квадратных метров становится для полочанина рядовым событием…

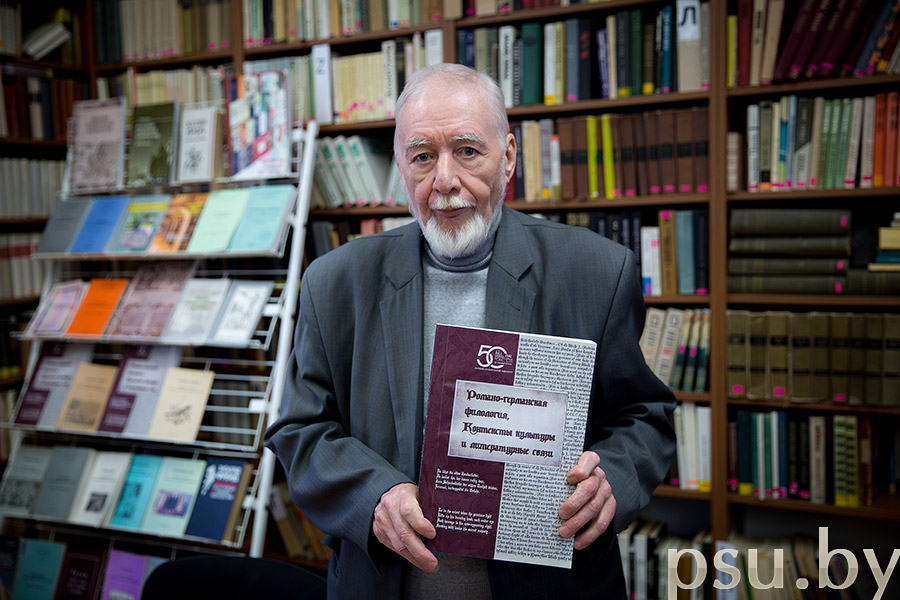

Можно находить разные объяснения этой приятной обыденности. Но все они будут иметь совсем немного смысла, если в них не будут упомянута Личность, масштаб и значение которой до конца не поможет постичь ни скромное интервью на официальном сайте ПГУ, ни даже 70-страничная библиография трудов этого необыкновенного человека. Впрочем, Ein halbes Ei ist besser als eine ganze Schale… У нас в гостях – доктор филологических наук, профессор кафедры иностранных языков Александр Александрович Гугнин!

Александр Александрович, где Вы родились, кто были Ваши родители?

Родился я 3 мая 1941 года в Москве на Второй Мещанской улице, недалеко от Белорусского вокзала. Отец, Александр Павлович Гугнин, в то время как раз завершал обучение в Артиллерийской академии. Как я ни искал, никого кроме крестьян в его роду не обнаружил. Родился он в деревне. Но потом его отец, мой дед, каким-то образом вырвался в город и устроился рабочим на большой железнодорожный узел Грязи, сейчас это Липецкая область. Мой отец настолько ушел от деревни, что в отличие от меня – я с удовольствием ездил по родным из сельской местности, – не любил даже бывать там. Говаривал: «Ну что там делать! Слушать, как темные старухи будут про леших и домовых рассказывать?» Для многих людей из того поколения были характерны подобные настроения. Они и «городскими», и атеистами стали очень легко!

Моя мама, Татьяна Матвеевна Спиридонова, родилась в Петербурге (Ленинграде) и считала себя петербурженкой, ленинградкой. Хотя все ее корни – тоже деревенские, из Тверской области. Дедушка Иван Матвеевич Спиридонов, мамин отец, еще до 1914 года покинул родные места и отправился в Санкт-Петербург. Сделал там успешную карьеру сапожника. Сначала был учеником, потом – подмастерьем. Еще до Первой мировой войны открыл в столице свою мастерскую и стал довольно состоятельным человеком. Дед, рассказывали, любил пофорсить! Приезжал в деревню и мог сказать: «Ты вот – бедный. Давай, я тебе корову куплю!» Хотел, чтобы уважали и видели, что приехал богатый человек из Питера. В деревне же ему очень понравилась моя бабушка Анна Михайловна Горюнова. И хотя бабушка любила совсем другого парня, ее фактически силой заставили выйти замуж за богатого петербуржца. В семье было 18 детей, и всех надо было «пристроить».

Мне очень нравится эта фамилия – «Горюновы»! Я даже цикл сонетов написал. Есть там и такие строки:

Из всех фамилий, что в роду моем,

Мне ближе всех по духу «Горюновы».

И хоть в России горюшко не новость,

Но только здесь фамилия причем?

Мне ближе всех по духу «Горюновы».

И хоть в России горюшко не новость,

Но только здесь фамилия причем?

Какое горе предок мой плечом

Подпёр? Какие он сквозь жизнь тащил оковы?

Чем заслужил прозванье «Горюнова»?

Кто мне теперь поведает о том?..

Подпёр? Какие он сквозь жизнь тащил оковы?

Чем заслужил прозванье «Горюнова»?

Кто мне теперь поведает о том?..

Как-то я поехал разыскивать своих далеких родственников, а мне говорят: «Да у нас тут в каждой деревне Горюновы!» Это было как прозвище: кто – бедный, тот – Горюнов.

Крестьянские корни родителей ничуть не помешали Вам найти свой путь к литературному и научному творчеству.

Отец и сам был творческим человеком! Уже в школе стихи писал, начал печататься – хотел поступать в Литературный институт. Кое-что у меня даже сохранилось. Нормальные советские стихи. Такие и я писал в школе. Позже более подробно расскажу о том, какое влияние на меня оказало его воспитание.

Так вот, отец мечтал о литературе, а тут в газете «Правда», шел примерно 1930 год, появилась статья о том, что нужно поднимать лесное хозяйство, и лучшие должны идти в эту отрасль. Отец был отличником, и на комсомольском собрании класса его единогласно «двинули» в лесное хозяйство. И всё – ослушаться было нельзя! Сначала он с отличием окончил лесной техникум, а после профильного института был направлен в Сибирь, чтобы налаживать там лесное хозяйство.

Как такой ценный специалист с высшим образованием оказался в Артиллерийской академии?

В конце концов, отца призвали в армию. А он и там сумел проявить себя! Это был человек с самыми разнообразными способностями, и его, не спрашивая, хочет он того или нет, «кинули» в Артиллерийскую академию. Летом 1941 года отец еще продолжал обучение на четвертом курсе, но тут началась Великая Отечественная война. У них сделали ускоренный выпуск, и сразу же после экзаменов папу направили формировать отряды народного ополчения для обороны Москвы.

Семья должна была уехать в эвакуацию за Урал. Но отец считал, что фашистов мы разобьём быстро, и родители решили, что нам лучше будет переждать неспокойное время на прародине матери в деревне Матвеевское, что в 20-ти километрах от станции Кесова Гора Тверской области. Там проживали мамины родственники. Немцы подошли совсем близко, но Матвеевское так и не захватили. В конце 1943 года мы перебралась в Грязи, где у моей бабушки по отцовской линии, Анны Степановны, был собственный дом.

Из тех, кто начинал войну с отцом на подступах к столице, мало кто уцелел… Сегодня из исторической литературы мы знаем, что вооружения у СССР было предостаточно. А вот у ополченцев хорошо, если была одна винтовка на два-три человека! Может, кто-то наверху рассчитывал на то, что они в бою оружие добудут? Отец о войне не любил рассказывать, а мне сейчас так обидно: вот как раз об этом нужно было его расспрашивать! Он прошел всю войну. Контузили, ранили, конечно. Но, слава Богу, остался живой! Прошли через всю войну и братья отца – Василий Павлович и Николай Павлович Гугнины. Дядя Николай, летчик-ас, имевший на своем боевом счету 22 вражеских самолета, был удостоен звания Героя Советского Союза! Некоторые родственники погибли, в том числе дед Матвей и дед Павел.

Ваш отец по окончании войны решил не продолжать карьеру военного?

После Победы его хотели оставить в армии. Пока шла война не успевали звания присваивать. Поэтому, будучи в звании подполковника, отец закончил службу на генеральской должности – начальником артиллерийского снабжения 2-го Украинского фронта. Его уже назначили командиром дивизии и должны были отправить в часть на Украину. Но случилась такая история…

Я долгое время боялся об этом говорить, но сейчас, думаю, уже можно и рассказать. Отец приехал на распределение, где его должны были поставить на довольствие и отправить в дивизию. А там, в штабе сидит писарь Ванька из его родной деревни. У этого Ваньки на столе лежат многостраничные списки: кому медаль, кому орден… Отец спросил у него: «Ты можешь меня в демобилизацию отправить?» – А в ответ: «Ой, а никто и не заметит! Я с утра до вечера тысячи фамилий пишу!» Так его выписали, и вернулся он обратно в лесное хозяйство.

Отцу надоела армия: это не шутка – всю войну отвоевать! Ему хотелось мирной жизни. Так, в 1946 году отец демобилизовался и сразу же получил назначение на должность директора лесхоза под Новгородом. В конце этого года на свет появился мой брат Николай.

Но в скором времени отца как коммуниста и человека с богатым фронтовым опытом «вычислили». С должности начальника лесхоза он прямиком попал в кресло первого заместителя министра лесного хозяйства Литовской ССР! В конце августа 1948 года мы переехали в Вильнюс, и вскоре я пошел там в первый класс.

Чем Вам запомнился послевоенный Вильнюс?

Из вильнюсского этапа жизни кое-что помню из рассказов родителей, а кое-что сохранилось и в моей памяти. В Вильнюсе жили литовцы, поляки, белорусы, евреи – это был многонациональный город. Я чувствовал колебания политического климата даже во дворе! Дом у нас был не то чтобы роскошный, но на каждом этаже – какой-нибудь заместитель министра с семьей жил. Рядом, в излучине реки Нярис, Вилии по-нашему, находился крупнейший парк Вильнюса – Закрет.

Играем во дворе с детьми, разговариваем по-русски. И вдруг в какой-то день выходят литовцы и в ответ на мои слова бросают: «Аš nesuprantu! (Я не понимаю!)» А я думаю: «Как! Вчера понимал, а сегодня уже не понимаешь!» По-литовски я говорить не мог и понимал слабо. Изучал этот язык только один год – в пятом классе. Сейчас бы я его выучил, а тогда не видел смысла. Считал, что меня и так все понимают. Обидно, что упустил такую возможность! Что-то похожее было позже в университете, когда я не осознавал важность латыни. Думал: «Да зачем мне этот мертвый язык!»

Но вот наступил 1953 год. Умирает И.В. Сталин, и начинается борьба за власть. Получилось так, что Л.П. Берия, как и Н.С. Хрущев, прощупывал ситуацию в союзных республиках, пытаясь найти там дополнительную поддержку. Никита Сергеевич сделал «подачку» Украине в виде Крыма, а Лаврентий Павлович пообещал Литве, что даст больше свободы. Литовцы этим воспользовались и попросили русских сотрудников министерств, а это были в основном заместители министров, искать себе новое место работы.

Этот небольшой поворот советской истории и забросил Вас в Беларусь?

Да. Отцу предлагали работу в Министерстве лесного хозяйства СССР. Но в Москву, большой город, он ехать не хотел. Была возможность возглавить крупнейший заповедник на Кавказе. Но вакантной оказалась должность директора Полоцкого лесного техникума, и, взглянув на карту, отец сказал: «Да зачем мне этот Кавказ, если до Полоцка, считай, рукой подать!» Где-то за сутки – была остановка на ночлег в Глубоком – добрались сюда на фургоне. Так в Полоцке мои родители и осели. Здесь же и бабушка умерла, и они закончили свой земной путь. Все похоронены на Ксаверовском кладбище. Я брату Коле говорю: «Я все же, наверное, раньше тебя умру. Здесь вместе с родителями меня и похоронишь!»

Вы приехали в Полоцк в 1953 году. Каким Вы увидели послевоенный город?

Ой! Руки еще не доходили, чтобы что-то в нем восстанавливать! Помню, стоял старый разрушенный вокзал. К сожалению, в памяти не отложилось что-то о зданиях Полоцкого коллегиума. А тогда ведь еще и другие его корпуса оставались, и Николаевский собор вместо нынешнего «дома с ушами» стоял.

У меня был свой благодатный уголок! Нам выделили дом неподалеку от Лесного техникума – возле Спасо-Евфросиниевского монастыря, прямо на берегу Полоты. Зимой, помню, с крыльца сойдешь, станешь на лыжи, по склону спустишься, через речку перемахнешь и – в лес!

Это место мне так понравилось! Я там и рыбу впервые начал ловить (и хорошо ловилось!), и лес рядом – грибы и ягоды! Научился лазить по деревьям, как белка. Выбираешь самое высокое дерево и босиком карабкаешься на самый верх. А оттуда открывается прекрасный вид на храмы монастыря. Полочане моего поколения, которые жили в центре города, рассказывали, что лазили и на Николаевский собор. Я в центре бывал редко, а вот к самым куполам Крестовоздвиженского собора по стенам я забирался! Внутри храма в то время были склады. Домой идти неохота – залезешь туда и горох ешь!

Вы учились в средней школе № 1 города Полоцка?

Да, свой новый учебный год я начал как ученик шестого класса полоцкой школы № 1, лучшей на то время в городе. Всего тогда в Полоцке было уже девять школ, а СШ № 2 находилась недалеко от моего дома, на городской окраине. Там, как правило, учились ребята из семей попроще. Были и хулиганистые парни. Когда я в пионерском галстуке шел домой, меня обязательно подстерегало несколько человек, чтобы «бить пионера». Мне, ребенку, начитавшемуся книг о Павлике Морозове и о других пионерах-героях, гордость, бывало, не позволяла сворачивать с дороги. Тебя побили, а ты идешь с высоко поднятой головой: смотрите, я выдержал! Иногда не хватало смелости – идешь и думаешь: «Не надо, чтобы меня сегодня били!» Обходил место возможной встречи с хулиганами. Иногда трусил и галстук снимал. Тогда мои обидчики ухмылялись: «Ага! Понял, пионер, значит!» Да, особой смелостью я не отличался! Так и в жизни иногда приходилось приспосабливаться. Но хотя бы в идейном плане я все-таки выработал некоторые свои позиции и, слава Богу, не стал карьеристом! А ведь пытались затянуть! В партию потом звали на стройке и в армии чуть ли не заставляли.

В школе Вы, наверное, сразу проявили склонность к гуманитарным дисциплинам?

Мне все предметы хорошо давались. Я физику, например, любил! У нас был химик замечательный! А литературу вел директор и делал это по-советски: «Есенин – кулацкий поэт…» и так далее. Тем не менее, я очень рано осознал, что литература – моё! Это ясно проявилось еще в Вильнюсе.

Я не знаю, как воспитывают детей. А вот отец оказался мощным воспитателем! Он очень любил литературу, книги и эту любовь привил мне. У него был большой деревенский сундук. Свои самые лучшие книги, книги с иллюстрациями он складывал туда. Считал, что я еще слишком маленький, могу порвать. На фронте в разрушенных домах он находил альбомы, книги и в качестве трофея забирал себе. Некоторые с войны привозили домой вещи какие-то, а весь его груз составляли книги. Даже Библию на русском языке нашел в церкви в Будапеште и, хотя был атеист, забрал с собой. Страсть отца к книгам была отголоском его неосуществленной мечты о занятии литературой! От него остались стихи, пьесы какие-то. Дневники вел постоянно, и меня к этому приучил. Свой первый дневник я начал во втором классе! И сейчас уснуть не могу, если не запишу, что за день сделано, а что нет, какие книги читаю, какие мысли рождаются. Без дневниковой записи получается: день прожит, а итог не подведен. Это уже привычка, выработанная десятилетиями и необходимая для самоанализа.

Так вот, отца отправили в Китай. Отношения между СССР и его восточным соседом, как известно, напоминали качели – то дружба навек, то пограничный конфликт. В тот момент мы с китайцами крепко дружили, и отца во главе группы в составе 50-ти человек – механизаторов, мелиораторов, инженеров – послали в Поднебесную поднимать лесное хозяйство. Там он проработал около трех лет.

Мама и младший брат, он еще был дошкольник, уехали вместе с папой в Китай, а я остался на попечении бабушки. Это были для меня роскошные времена! Первым делом я нашел у отца его фронтовой пистолет и кинжал. Но, главное, обнаружил сундук с книгами! Папа ключик спрятал, но я его все равно отыскал. Запретный плод оказался настолько сладок, что пока отец отсутствовал, я перечитал все содержимое сундука. А там лежали и «Илиада» с «Одиссеей», и Эсхил с Софоклом и Эврипидом, и «Божественная комедия» с «Дон Кихотом» – обе книги с прекрасными иллюстрациями, и «Гаргантюа и Пантагрюэль» с Шекспиром! Мне было все равно, что читать. Самое важное было успеть прочесть все до возвращения родителей! Бабушка придет, проверит, спит ли внук, и уйдет, а я продолжаю читать и ночью.

Вот так и получилось, что отец привил мне любовь к книгам, а я, не думая ни о чем, пропустил через себя почти всю классику мировой литературы! Некоторые вещи настолько запомнились, что и спустя годы в университете мог сдавать сессию, используя, в том числе, и тот детский литературный «багаж». Вот так эта гуманитарная жилка во мне и сформировалась!

А когда Вы начали писать сами?

Уже не раз рассказывал об этом – и в интервью, и на лекциях студентам. Я начал писать от переживаний! На хуторе Соковая под Новгородом бабушка развела огромное хозяйство: корова, телка, козы, овцы, индюки, куры и утки… Взрослые все время заняты, а меня заставляли за братом присматривать. Он совсем маленький: посажу его, а сам в лес побежал. За это часто попадало! Даже поленом доставалось по шее – потом занозы вынимали. Накапливалась обида. Однажды, уже в Вильнюсе, меня опять наказали. Я сел и в сердцах написал:

Я знаю, Колька вам дороже,

А мне нигде почету нет!

А мне нигде почету нет!

Прочитал, и самому себя так жалко стало – заплакал даже! Тогда я почувствовал, что когда обижаешься – это одно, а когда выражаешь обиду словами – это уже что-то совсем другое! Так и пошло потихоньку от каких-то впечатлений и переживаний. У меня та тетрадка, где записаны мои первые опусы, до сих пор хранится. Потом поэмы стал писать, сказки. Школьный театр в Вильнюсе организовали и по моим пьесам спектакли ставили. В Полоцк я уже приехал сложившимся – примитивным, конечно – поэтом и писателем. Выходил на берег Полоты, садился и, глядя на прекрасную природу, уже совсем не так, как это делали одноклассники, сочинял. Наш директор и учитель языка и литературы, старый партизан Павел Иванович Федотенко говорил: «Давайте послушаем, что Гугнин написал! Послушайте, как красиво!»

А потом в старших классах школы появился литературный кружок Полоцкого пединститута. Руководила им выпускница Ленинградского университета Антонова (имя и отчество сейчас сразу не вспомню – надо смотреть по старым газетам или рыться в дневниках), которая заведовала отделом в районной газете «Сцяг камунізма». У нее в кабинете собирались студенты, приходили и преподаватели института, некоторые из которых окончили ленинградские вузы, а потом были высланы на Север и провели там по 10–15 лет. У них были огромные библиотеки, но домой книги они не давали. Этот принцип, может быть, правильный, потому что, бывает, какую-нибудь редкую книгу щедро дашь, а потом она к тебе не возвращается. Попробуй потом снова достать ее!

Литературный кружок – это был уже более высокий уровень. В этой среде появились друзья, например, Анатолий Николаевич Конопелько, впоследствии – известный витебский педагог, критик и поэт, член Союза Белорусских писателей. Какие-то мои стишки – штук, наверное, восемь – напечатали в газете «Сцяг камунізма». В десятом классе меня взяли внештатным журналистом, и редакция даже посылала на задания. Какие-то очерки я даже сохранил.

Подходило к завершению обучение в школе. Вы без колебаний выбрали свою будущую университетскую специальность?

Колебаться-то я, конечно, колебался. Не могу сейчас объяснить, с чем это было связано. Вроде, и жил в таком крутом советском обществе, где все давно предначертано – впереди коммунизм, надо учиться, работать. А меня терзали сомнения. Моя грусть-тоска, наверное, была свойственна возрасту. Это настроение сопровождало меня потом и в МГУ, пока я не «обрубил концы», бросив университет. Я жил двойной жизнью. Первая – в коллективе, где меня окружали люди, где было интересно и весело. Вторая – жизнь начинающего автора. Я испытывал постоянную тоску по творчеству. Писал, еще не думая публиковаться.

После школы я собирался на факультет журналистики. Филологию для себя я еще не открыл. Цель поступить в Московский государственный университет поставил для себя еще в Вильнюсе. Кто мне внушил эту мысль, не знаю. Возможно, это было проявлением моего юношеского максимализма. Иногда, он вредил, конечно, но чаще помогал не почивать на лаврах, а развиваться дальше.

Уже потом понял, что журналистика, на самом деле, налагает целую массу ограничений. Сначала ты пишешь про свинарок и доярок. Все кругом прекрасно! Ничего другого ты просто не замечаешь. А когда в поле зрения попадают противоречия окружающей действительности, то эту статью потом никто не публикует. Журналист, конечно, и прославиться может быстро, если по течению в нужном направлении плывет или скандальное что-то напишет, но настоящей свободы творческого самовыражения там было мало.

Не поступил на журфак МГУ я по той причине, что не добрал одного балла. Хрущев отменил тогда льготы медалистам, а английский язык подвел – только четверка. Во время войны мой школьный учитель работал переводчиком в комендатуре. Кто-то решил, что если он владеет немецким, то и преподавать английский сможет. Он задавал нам выучить 100 слов, а потом спрашивал их у доски. С лексикой и грамматикой все было нормально: я строил какие-то фразы и предложения. А вот, как оказалось, с произношением – беда! На фоне москвичей, которые ходили в хорошие школы и занимались с репетиторами (как я позже выяснил, среди них были и дети известных писателей и редакторов литературных журналов), я выглядел слабовато. В Полоцке постичь какие-то тонкости английского произношения в 1958 году было невозможно.

С трудом вернулся домой. Тогда с железнодорожными билетами было очень сложно. Стоял в очереди несколько дней. Писали мелом на плече или химическим карандашом на руке твой номер в очереди. А в ней могло насчитываться по тысяче человек и больше! Продолжал жить в общежитии. Оно располагалось напротив дома сумасшедших. Это была Московская городская психиатрическая больница на ул. Матросская Тишина. Я описывал жизнь сумасшедших, наблюдая их из окна. Было очень интересно! Больных выводили на прогулки в пижамах. Между ними происходили конфликты, кто-то пытался забраться на дерево. Так после неудачи при поступлении в университет можно было немного отвлечься. Тем временем деньги подошли к концу. Купил буханку хлеба и, зачем-то, витаминов. Так я и жил целую неделю. Похудел на семь килограмм!

Вы были сильно разочарованы этой неудачей или продолжали смотреть в будущее с оптимизмом?

Сильного разочарования не было. Мне доброжелательные преподаватели объяснили, что такое произношение они слышат впервые. По-английски же слово night (ночь) читается не «нигхт», а «найт». Но мне это было тогда неведомо! Конечно, было непросто. И стихи получались грустные:

Прощай, студгородок! Прощай, Стромынка!

Ты в этот месяц стала мне родною.

Моя вина – не смог свою тропинку

С твоей связать дорогою прямою…

Ты в этот месяц стала мне родною.

Моя вина – не смог свою тропинку

С твоей связать дорогою прямою…

И потом дальше:

Поеду в Полоцк…

Снова буду в час перед рассветом

Стоять на речке с удочкой в руке,

Мечтать о том, чтоб стать большим поэтом –

Стихи писать…

Снова буду в час перед рассветом

Стоять на речке с удочкой в руке,

Мечтать о том, чтоб стать большим поэтом –

Стихи писать…

Но я в Москве закупил пластинки, по которым мог бы дома оттачивать правильное английское произношение. Веру в свои силы не потерял!

Вы вернулись в Полоцк. Почему Ваш выбор остановился на молодежной стройке?

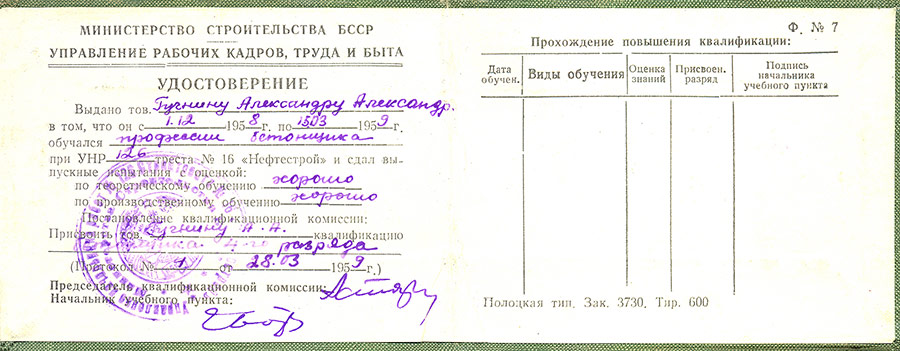

Здесь свою роль сыграла девушка. Отец, пользуясь своим влиянием в городе, устроил меня в редакцию нашей районной газеты. Меня там хорошо знали и охотно взяли внештатным корреспондентом. Начал писать разные очерки по Полоцку и району – о производстве, о футбольных соревнованиях, о свинарках и доярках. И вот однажды, а шел, напомню, 1958 год, мне сказали: «У нас там стройка началась – Нефтестрой. Нужно написать о бригаде маляров».

История была такая: бригадир то ли заболела надолго, то ли на учебу уехала, а на то место пришла ее подруга – молодая девушка, которую звали Люба Кухарева. Поехал на редакционное задание. Познакомились, у нас образовались взаимные симпатии, мы перешли на ты. В результате я написал про нее очерк. И вот Люба тогда бросила фразу, которая клином в меня врезалась: «Сашка, ерундой ты занимаешься! Надо своими руками коммунизм строить, а не писать про него!»

Меня эти слова так задели! Неделю или две не мог спать. Утром, помню, поднялся и пешком отправился из Спасского городка на «новополоцкую» стройку. Пошел устраиваться на работу. А меня не хотели брать! Мне было всего семнадцать лет, и я не мог работать более шести часов в день. Сказали идти к бригадиру Петру Блохину, мол, если и он не возьмёт, то извини…

Пришёл к Блохину. Каким бы ни был застенчивым юноша, в деле, которое касается девушки, он становится дерзким! Бригадир задает мне странный вопрос: «Сколько часов будешь работать?» От удивления не мог подобрать слов. Отвечаю: «Сколько надо, столько и буду! Какие тут разговоры!» Блохин глянул на меня и сразу же принял решение: «Беру!»

Так Вы стояли у самых истоков строительства Новополоцка!

Но я попал на стройку не в июле, не во время «первой палатки». Взял в райкоме комсомольскую путевку и в октябре начал работать бетонщиком в бригаде Петра Блохина. Мы с ним были соседями по комнате, сдружились. К нему в деревню ездили под Витебск. Написал о нем очерк в газете «Знамя новостройки». Материал потом заметили в Минске и перепечатали в «Знамя юности». А это уже республиканская пресса! Возможно, мой очерк тоже как-то помог его блестящей, но, к сожалению, очень короткой карьере. Я нарисовал идеальный образ настоящего строителя коммунизма. О нем, конечно, стоит и более длинные воспоминания написать.

Как и все нормальные мужики, Петр Блохин не обращал внимания на какие-то недомогания, болезни. Под Новый год, в конце 1959-го, когда все наряды нужно было закрывать, под 300% выработки давали! Помню даже случай, 312% или 317% дневной нормы сделали! Цифры маловероятные, но я для себя их объясняю тем, что в него были все влюблены – бухгалтеры, нормировщицы, поэтому, возможно, ему такие даже работы давали, где можно было перевыполнить план. Всё-таки и нормы были не маленькие, и технологические процессы нужно было выдерживать. Могли бы и до сих пор дружить, но в самом начале 1961-го всего-то в 22 года его не стало…

Несмотря на работу в бригаде Петра Блохина, Вы не оставили литературное творчество?

Ночами я продолжал писать! Собирался опять поступать. С Любой романа не получилось. Был еще слишком робким. Друг Валерка, он был постарше меня на год-два и уже работал каменщиком, оказался пошустрее. Потом была целая трагедия, я сильно переживал… Одним словом, тяжелая история.

Я даже сочинил про нашу любовь и стройку целую поэму, но ее не стали печатать: не вписался в русло стандартной советской поэзии. В «Сцяг камунізма» сочинение свое принес, а там – есть строки о моих переживаниях по поводу смерти Сталина и ХХ съезда партии. Воспоминания были еще совсем свежи, но откровения начинающего автора на такую щекотливую тему вызвали в редакции шок. Там у людей волосы встали дыбом! Я писал:

...Как трудно вынести удар.

(Осколки и сегодня бьют),

Когда кумира твоего

Вдруг сразу ложным назовут.

(Осколки и сегодня бьют),

Когда кумира твоего

Вдруг сразу ложным назовут.

Ответ был примерно таким: «Никому не показывай! Спрячь, а лучше – сожги!» Вот какое время было! Я понял, что поэту трудно писать на злобу дня. Посылал одну свою повесть в московский журнал «Юность», еще куда-то. Солидные писатели мне отвечали, что у меня нормальный стиль, но нужны какие-то рамки, нужно знать, о чем писать.

Возможно, Вам не хватало какой-то активной творческой среды, элементарной поддержки со стороны мэтра литературного цеха, который бы что-то подсказал, понемногу продвигал?

И это, наверное, тоже! Но я шел своим путем, писал, что пишется. Мои стихи отбирали в сборник «День поэзии», у меня были знакомые поэты. Но Евгений Долматовский – великий, нужно напечатать трех его учеников, Евгений Евтушенко – еще парочку, Андрей Вознесенский – тем более! Для меня места уже не оставалось! Нужно было голодать, писать, чувствовать конъюнктуру. Пробиваться в творчестве очень сложно! Мне до сих пор неприятно «просачиваться» в какой-нибудь союз писателей. В свое время предлагали вступать в секцию критики в Союз Писателей СССР. Но, на мой взгляд, в творческие союзы нужно не пробиваться, ведя какие-то сложные игры, а вступать по приглашению.

Так вот, я работал по ночам. Заваривал чифирь: сначала полпачки, потом целую. Пьешь, и сразу мозги просветляются! Сидишь до утра – читаешь, пишешь. Потом, правда, рабочий день давался тяжело. Все-таки работа бетонщиком – тяжелый физический труд! Чувствовал, что начинаю подрывать здоровье.

Два года, проведенные на стройке, прежде всего, дали мне уверенность в том, что я могу быть и таким, как все. А то, что я какой-то особенный, я начал понимать уже чуть ли не с самого детства. Чтобы не превратиться в одиночку, хотелось культивировать в себе не только творческое начало, заложенное природой, но и почувствовать радость коллективного труда. Мой живой характер позволял это сделать. Работа на стройке позволяла лучше узнать жизнь. Можно было, опираясь на собственный опыт, удостовериться в том, что мысли, которые рождаются в тебе, каким-то образом резонируют с настроениями в обществе. Сегодня такой интерес к окружающему социальному миру с подачи Федора Ивановича Пантелеенко привел меня в Общественную Палату Союзного Государства. На таком уровне я никогда не был. Буду рад получить интересный опыт.

Вам не «угрожал» призыв в армию?

Так получилось, что меня брали на несколько месяцев на курсы военных водителей. Не знаю, как это вышло. Я получил «корочки» водителя третьего класса и был зачислен в кадровый резерв. Поэтому в качестве призывника срочной службы я был временно армии неинтересен. Правда, на прощание мой инструктор на курсах сказал так хорошо, аккуратненько, по-умному: «Гугнин, ты, чувствуется, станешь большим человеком. Я вижу, как мозги твои работают…» Хвалил меня, хвалил. Думаю: «Чего он меня нахваливает?» А он продолжает: «Только один мой совет. Я все-таки инструктор высшей категории и многое повидал. У тебя способности в очень многих областях, но если сможешь за руль не садиться, то, пожалуйста, не делай этого!»

Я бы, может, давно на машине ездил, а так следую искреннему совету старшего товарища. Водил, конечно, потом: брал машины в лесном техникуме, на тракторах катался. Но свою покупать – стоп! Постепенно я и сам понял, что машина мне абсолютно не нужна. В Москве, когда стал очень хорошо зарабатывать, гораздо выгоднее было пользоваться услугами такси. За десятку можно было спокойно полдня по редакциям разъезжать!..

Со второй попытки Вам удалось осуществить мечту о поступлении в Московский государственный университет.

Да! На этот раз уже английский подтянул. Правда, в этот раз Хрущев предложил благую, но для московских реалий все-таки не самую подходящую идею. Например, на филологический факультет, куда я поступал, набирали 100 студентов. Из них только 20 человек могли быть вчерашними школьниками без двух полных лет трудового стажа. Остальные места предоставлялись, главным образом, деревенским юношам и девушкам.

Я набрал 19 баллов. У меня были год и девять месяцев трудового стажа, различные рекомендации и золотая медаль. И все равно, с поступлением вышло не очень гладко. В идеале требовалось все 20 баллов набирать. А каково было всевозможным льготникам! Что было толку, по большому счету, от предоставленных им преимуществ?! На наш курс одна сельская девчонка из Беларуси поступила. Столько было у нее проблем! Еле-еле два года отучилась и просто не смогла влиться в столичную атмосферу. Я, например, ходил в отцовских штанах с мешковатым задом, и мне было безразлично то, что обо мне по этому поводу думают дети дипломатов и ответственных работников министерств. Знал, зачем приехал в Москву и был уверен в том, что когда-нибудь куплю себе хорошие брюки. Провинциальным девушкам так легкомысленно относиться к своему внешнему виду было, наверное, непозволительно.

Вы не ощутили головокружения от успешного поступления в лучший вуз страны?

Нет! Жил в общежитии на Стромынке. В моей комнате проживало 14 человек, в том числе 4 китайца! Было интересно и весело. Но так скучал по дому, что поначалу даже учеба отошла на второй план. Я же до этого никогда от родителей не отъезжал. Даже в детский садик не ходил и в пионерлагерях не бывал. В результате мобилизовал свои силы и досрочно сдал на отлично экзамены. И это только для того, чтобы получить почти двухмесячные каникулы. А дома меня ждали родители, зимняя рыбалка! Полоцк меня так привязал, что я даже в каком-то интервью говорил: «Не мы выбираем, где нам жить, а местность выбирает нас! И не надо нам ни Германии, ни Италии…» Но это, конечно, бывает не у всех.

Поступив на филфак МГУ и начав обучение, Вы сразу почувствовали, что это именно то, что искали?

После первого поражения, естественно, было удовлетворение. Общение с профессурой доставляло истинное наслаждение! Только ради этого стоило поступать в этот университет. Мне посчастливилось столкнуться в Москве с выдающимися людьми. В то время, правда, я еще не всегда это до конца понимал.

Меня определили в «славянскую группу», то есть группу славянских языков. Если бы я набрал 20 баллов, может быть и поинтересовались моим мнением, а так просто поставили перед фактом. Я стал изучать сербохорватский язык. Тогда он был единый. Это сейчас его разделили на сербский и хорватский, хотя у них только алфавит отличается. Я попал к Илье Ильичу Толстому, внуку Льва Николаевича и автору первого в СССР сербохорватско-русского словаря. Илья Ильич, сам уже пожилой человек, много рассказывал о дедушке и, вспоминая об этом, плакал: «Он брал меня на колени…» После революции эмигрировал. Жил в Индии. Потом перебрался в Сербию. После Второй мировой войны (но еще до ссоры Сталина с Тито!) благополучно вернуться в Советский Союз. Позже судьба свела меня и с сыном Ильи Ильича – основоположником советской этнолингвистики, академиком Никитой Ильичом Толстым.

Потом я понял, почему Илья Ильич полюбил меня: он на мне изучал homo soveticus! Я же был советский человек, и представителю культуры старой было интересно узнать, может ли получиться что-то путное из этих людей. В его семье хоть и критиковали царя и церковь, но и революцию не очень одобряли. Я, конечно, не мог дружить с Ильей Ильичом. Он был старше меня почти на полвека и, скорее, относился ко мне, как к внуку, опекал меня, расспрашивал о чем-то, а я искренне отвечал. И.И. Толстой так располагал к себе, что я говорил, что думал, а это ему и надо было!

Видимо, он сделал положительный вывод: советские люди небезнадежны, что-то получится из них, а потом передал меня «по наследству» Никите Ильичу. Тот быстро меня вычислил в Институте славяноведения и балканистики АН СССР, и мы подружились.

Но с первого раза, как было и в случае с поступлением в университет, получить высшее образование Вам не удалось.

В сентябре 1961 года я перешел на русское отделение. Немного позже в связи с успехами в немецком языке мне предложили учиться на романо-германском отделении. Я согласился. Все шло хорошо. Меня профессора заметили. Говорили: «Ты оканчивай главное! Мы тебя в аспирантуру возьмем, на кафедре оставим!» Были варианты и по языкознанию, и по литературе, и по теории. Я в то время еще не выбрал пути. Мне все нравилось! И везде, чем бы я ни начинал заниматься, получалось.

Выполнил я по общему языкознанию доклад «Аналитические конструкции в английском языке» для семинара Ольги Александровны Смирницкой. Сейчас она – лучший российский скандинавист, а в то время – аспирантка. Посидел в Ленинской библиотеке, почитал разные статьи, в том числе написанные ее отцом – Александром Ивановичем Смирницким, скомбинировал, выступаю. Она слушает меня: «Хорошо… Хорошо… Хорошо…» А я уже иссяк. Выдавил все, что знал по теме доклада! «Хорошо, – говорит Ольга Александровна, – а дальше?» Этот вопрос во мне до сих пор сидит! Я и сегодня своим способным студентам говорю: «Ты это хорошо сделал! А дальше?» В науке нет конца! Всегда остается вопрос: «А что дальше?»

Но продолжить обучение тогда не получилось. Я уже в то время понял, чтó есть наука. Она требует такого здоровья! Если даже пришла новая идея, то для того, чтобы ее оформить, чтобы доказать свою правоту другим, годы, а то и десятилетия уходят. Некоторые идеи, например, того же Вернадского, до сих пор до конца понять не могут. Без хорошего здоровья психика, действительно, становится слишком возбудимой. Какая уж тут может быть наука!

Знал, что выучил, но как только начинал отвечать, возникало волнение, появлялось сильное сердцебиение, и я терял слова, будто и не готовился совсем. Было так противно! Я и академический отпуск брал, но, в конце концов, был вынужден написать заявление по собственному желанию. Меня еще три месяца не отчисляли, надеялись, что одумаюсь. Мой учитель профессор Роман Михайлович Самарин, «вычисливший» меня по одной курсовой работе, говорил группе: «Гугнина ко мне!». И он, декан факультета и заведующий отделом Института мировой литературы, уговаривал остаться.

Родители плакали, а я им старался объяснить, почему я оставил университет. Когда-нибудь эти письма надо будет опубликовать. Я и для себя в дневниках писал об этом. Дневники той поры очень интересно читать! Я ведь искренне старался передавать свои переживания. Это сейчас мои записи больше посвящены сделанному или тому, что еще предстоит сделать.

И как Вы видели свое будущее в тот момент, когда забирали документы из МГУ?

Нужно было поправлять здоровье. Полоцкие врачи даже предлагали операцию делать (предлагали удалить щитовидную железу, которая у меня «разбалансировалась»). На солнце показываться мне категорически запретили. Только выходил на улицу, тут же процессы какие-то странные начинались: то волны ходят по телу, то нога дергается, как будто собой не управляешь.

Итак, 1 февраля 1964 года я уехал в Полоцк к родителям. Продолжал писать. Как раз в этот период у меня появилась новая повесть, потом – поэма, целый ряд рассказов и стихов. Попытки опубликоваться в московских журналах не принесли успеха. В апреле я устроился рабочим в совхоз «Полоцкий».

Но жизнь «на гражданке» продолжалась недолго. Призвали в армию – пошел в пограничные войска. Отслужил весь срок, а тогда это было три года, рядовым на Отдельном контрольно-пропускном пункте «Калининград». Занимался общественной работой: исполнял обязанности инструктора по комсомолу воинской части, избирался членом райкома комсомола.

В совхозе и на военной службе я здоровьишко поправил так, что до сих пор мне врачи не нужны! В армии у меня штанга хорошо шла. Ездил на соревнования уже как перворазрядник. Думал даже профессионалом-штангистом становиться! Но на третьем году службы подумал: «Нет! Я хоть и дурак, видимо, но могу же я все-таки выучиться и чего-то достичь!» Решил, что буду возвращаться в университет!

Возвращение в МГУ прошло гладко?

Да, меня же там знали как очень способного парня. В сентябре 1967 года был демобилизован и уже спустя несколько дней восстановился на филологическом факультете МГУ. Все действительно прошло на удивление гладко. Я же не просто куда-то уходил, а работал в сельском хозяйстве, служил в Советской армии. В то время это было очень важно!

Подрабатывал гардеробщиком, факультет закрывал. Мне как пограничнику, а наши двери на Красную площадь выходили, доверили ключ. Подаю пальто Самарину, и профессор меня узнал. У него память феноменальная была! Представляете, сколько перед ним мелькало лиц, а он посмотрел: «Гугнин! А что ты здесь делаешь? Ну-ка выходи! Где был?» Отвечаю: «В совхозе поработал, в погранвойсках отслужил…»

Вы же, кажется, начали обучение на филфаке заново?

Не совсем. Ушел с третьего курса, а восстановился на второй. Включился в учебный процесс и очень быстро наверстал упущенное время, поскольку работал уже совершенно осознанно. Я и сейчас всем говорю: мечты, романтизм, максимализм – это прекрасно! Но нужно уметь себя приземлить и понять, что если ты действительно думаешь чего-нибудь добиться, то ты должен сделать что-то очень конкретное. Важно, чтобы не только ты думал о себе: «Какой же я умный!» Нужно, чтобы и другие разделяли твое мнение! После армии, повзрослев, я понял это.

Учиться стал уже по-другому. Видел, что научный коммунизм – это не настоящая наука, но терпел, выучивал то, что надо. Иногда в полемику вступал, если профессора позволяли – им же самим иногда скучно становилось. Обычно я выигрывал споры, но отпускал оппонента, понимая, что еще доучиваться нужно. А уже в 1969 году меня, студента-третьекурсника, в числе четырех других студентов филфака отправили на стажировку в Берлинский университет имени Гумбольдта.

Расскажите подробнее об этом, несомненно, важнейшем событии в Вашей студенческой жизни.

Как я уже говорил, со мной учились дети дипломатов, писателей и редакторов литературных журналов. Честно говоря, на курсе были люди, чья филологическая подготовка была лучше моей. Меня же избрали по другому принципу: учитывая мои способности, хотели втянуть в более важные «государственные дела». Я об этом расскажу позже. Ходил по разным кабинетам в ЦК КПСС (!), где меня по три-четыре часа инструктировали. Там мне внушили одну очень важную мысль, которую я потом и сам принял, поскольку она соответствовала моим убеждениям: «За год Вы должны вернуться из Германии лучшим знатоком немецкого языка и лучшим специалистом в избранной области!» За предоставленное мне время я фактически этого и добился!

Перед отъездом в ГДР меня вызвал профессор Самарин, и мы наметили мою программу. Он сразу же после моего возвращения из армии вызвал к себе в кабинет и помог в выборе тематики дальнейшей научной работы. Я хотел средними веками заниматься, но Роман Михайлович лучше меня понял, что мне нужно. Профессор сказал, что в таком случае нужно латынь знать прекрасно, и древнегреческий, и еще что-нибудь в придачу, и, трезво оценив мои возможности, предложил: «Давай, ты романтизмом будешь заниматься!» Он поступил очень тонко, выбрав мне поэта Людвига Уланда, который сам был медиевистом и наравне с братьями Гримм считается в Германии крупнейшим германистом. «Пожалуйста, – говорит, – через Уланда будешь углубляться, насколько сможешь, в германские древности!» Так он конкретизировал мою задачу: стать лучшим специалистом по Уланду и швабскому романтическому кружку.

В Берлине я потребовал, чтобы меня поселили с носителями языка. Так я оказался в комнате с немцем, мы с ним до сих пор дружим, и французом. Первый месяц всех профессоров на филфаке послушал, чтобы определить, что мне нужно, и посмотреть, какую они методику используют. Немецкий подтянул. Ходил утром и вечером в брехтовский театр, «Берлинер ансамбль», – студентам филфака вход был бесплатный! Какое это было счастье!

Вот так! Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь! Меня все жалели: «Ой, сколько лет прошло зря!» Ничего зря не бывает! Когда вернулся в Москву, я уже говорил по-немецки лучше, чем мои одногруппники. Стихи на языке стал писать. Работал в Германии день и ночь и в науку погрузился так, что, как оказалось, за эти десять месяцев в Берлине я не только курсовую, дипломную и кандидатскую написал, но и задел на докторскую диссертацию сделал! Правда, эти наработки я уже не использовал, поскольку для своей докторской избрал славянскую литературу. Слова, услышанные в ЦК, помогли мне сформулировать мой главный жизненный принцип: если я чем-то занимаюсь, то должен быть первым!

В 1970 году состоялась первая публикация моих научных тезисов, а в 1972-ом я окончил МГУ. Защитил диплом на «отлично» и поступил в дневную аспирантуру. Тема моей диссертации – «Основные этапы развития поэзии Л. Уланда».

Людвиг Уланд. Расскажите о человеке, который помог Вам стать лучшим.

Профессор Самарин в этом смысле – гений! Он, видимо, глубоко разобрался в моей натуре. Я только через многие годы осознал, что его предложение заняться именно этим замечательным поэтом было совершенно неслучайным. Мы сейчас с Людвигом Уландом как родные! Я купил все издания его работ – от прижизненных до самых новейших. Поскольку он вел дневники с самого детства и с одиннадцати-двенадцати лет начал писать стихи, у меня под рукой оказался благодатный материал. Я на каждый день его жизни заводил папочку: вот он письмо написал, в дневнике оставил запись, стишок сочинил. В конце концов, эти папочки сложились в горы, а я стал прослеживать эволюцию Уланда. Это касалось не только его мировоззренческих установок, как это в Советском Союзе было принято делать, мол, «созрел и стал выступать с критикой царского режима». Я пытался разобраться, какую эволюцию он прошел с точки зрения языка, как постепенно менялась семантика используемых им слов. Вот, например, я рассматриваю, какой смысл он вкладывал в какое-то слово в двенадцать лет, и что происходило у него с этим словом дальше, как поэт рос! Мне удалось определить, когда Уланд созрел, нашел свою поэтику и стал мастером. Всю жизнь я его, конечно, по дням не расписал, но основные этапы поэтического творчества в кандидатской диссертации рассмотрел и пришел к методу, который позже вырос в научную школу.

Работая над Уландом, я понял, что живу по той же модели, что и он. Хотя я другой! Это был безупречно честный человек, а я, конечно, «поразнообразнее». У него детей не было, с супругой всю жизнь прожил, а у меня – четверо детей от двух жен. Уланд отказался от должности профессора в университете по политическим соображениям. А сколько я потерял должностей из-за своей принципиальности! Для меня Уланд – это идеальный человек!

В ходе исследования творчества Людвига Уланда очень важно было пройти «дальше». Вот, например, один ученый пишет, что, возможно, на его поэзию оказал влияние Оссиан. И все, никакой конкретики нет. А я нашел точные совпадения! Такими маленькими открытиями наполнены многие мои работы. Самарин, он еще недолго прожил, мне потом фразу сказал, которая на всю жизнь врезалась в память. Едем в лифте, а он говорит: «Расшибусь, но ты будешь работать в Институте мировой литературы и в Московском университете!» Роман Михайлович поверил в меня, увидел, что я его не обманываю, что, действительно, не мыслю себя вне науки. Я же и тогда считал и сейчас считаю, что не дотягиваю до такой высокой оценки, но пытаюсь приблизиться к ней, стать лучше.

Параллельно с учебой в аспирантуре вы начали работать в редакции «Литературной газеты».

Да. Когда я собрался жениться, то попросил профессора Самарина взаймы. А он как раз купил огромную дачу на 14 комнат (потом вся она оказалась забита книгами!) и помочь мне деньгами непосредственно не мог. Вместо этого Роман Михайлович порекомендовал меня в «Литературную газету», где временно открылась ставка редактора.

Там работали мастера своего дела, замечательные международные журналисты. У каждого из них было чему поучиться! Иногда по неопытности попадал в смешные ситуации. Например, получил задание написать о встрече советского посла с немецкими писателями. Дали мне все исходные данные. Но если о последних я написал, то посла даже и не упомянул! Тогда мне говорят: «Вы что! Да мы ради посла эту заметку делаем!»

В «Литературной газете» я проработал недолго, но это был очень полезный опыт! Там публиковали мои заметки, редактировать немного научился. Привык работать быстро и качественно. Иногда какой-то материал откладывался, и нужно было в течение пятнадцати минут на освободившееся место найти и подготовить новый текст, чтобы запустить газету в набор.

В дальнейшем Вы не один год проработали в крупных московских издательствах.

После окончания аспирантуры я получил распределение в редакцию журнала «Иностранная литература». Здесь тоже посчастливилось работать с интересными людьми, которые охотно делились своими знаниями. Появились интересные знакомства. В редакции постоянно бывали писатели. Перед нами пел Булат Окуджава. Для достаточно узкого круга такие полулегальные выступления разрешались.

Работа в редакции «Иностранной литературы», несомненно, способствовала моему научному и творческому развитию. Меня опять «вычислили» и в 1977 году пригласили на Первый международный семинар переводчиков литературы ГДР. Он стал очень важной вехой в моей биографии. У меня появилась возможность познакомиться с восточногерманскими писателями, которых уже много читал, писал об их работах рецензии. Тогда, например, я подружился с известным драматургом и режиссером Хайнером Мюллером, с которым мы потом неоднократно встречались и сутками, а иногда и по двое, могли говорить о литературе, театре. Он стал одним из моих учителей.

В «Иностранной литературе» было очень интересно! Но нужно было и семью из пяти человек кормить, и выплачивать деньги за четырехкомнатную кооперативную квартиру, и книги покупать. Так, в 1978 году я перешел в издательство «Прогресс», где и зарплата была в два раза выше прежней, и за ученую степень доплачивали (а это 150–160 рублей!), и премии давали более щедро. В издательство меня сразу взяли на должность научного редактора, то есть я перепрыгнул сразу две ступени – редактора и старшего редактора. Работать приходилось очень много, но и материальных затруднений на новом месте я уже не испытывал! Получал около тысячи рублей, что по тем временам составляло огромную сумму.

В «Прогрессе» тоже были хорошие возможности для зарубежных командировок. Если издавалась книга крупного писателя, то его приглашали в издательство, и у меня была возможность познакомиться с ним, а потом и завязать переписку или встретиться у него на Родине. Это очень важный момент! Я получил возможность увидеть литературу с разных сторон: не только тексты или критику о них, но и через обсуждение произведений с их авторами. Больше таких контактов было, конечно же, с писателями из ГДР. Дальше на Запад меня долгое время не пускали.

Вскоре в вашей биографии появилась еще одна значимая страничка: работа в Институте славяноведения и балканистики Академии наук СССР.

Да, с 1983 года главным местом работы для меня стал ИСБ. В институте посчастливилось работать со многими известнейшими учеными. Например, общался с историком, академиком Геннадием Григорьевичем Литавриным, который собирал в Москве съезды византинистов по тысяче человек! Был хорошо знаком с выдающимся советским и российским лингвистом и филологом, одним из основателей московско-тартуской семиотической школы, академиком Владимиром Николаевичем Топоровым. Это был интереснейший человек! Я и сейчас нахожу время, чтобы с удовольствием перечитать его двухтомник «Мировое дерево. Универсальные знаковые комплексы». Позже, уже в 1993 году, я возглавил Научный центр славяно-германских исследований ИСБ РАН. Мы составили стратегический план его работы, согласовали состав международной редколлегии основного труда и разработали концептуальные принципы девяти его серий. До 2008 года было опубликовано 44 издания под моей редакцией.

В институте у меня сложились прекрасные отношения и с Никитой Ильичом Толстым, сыном моего профессора Ильи Ильича Толстого. Во время Второй мировой войны он вступил в ряды югославских партизан, закончил войну в Советской армии...

Вспоминается такой эпизод. В 1989 году для совместного российско-итальянского симпозиума наше руководство сформировало состав советской делегации для поездки в Рим. Люди были там вполне достойные и то, что я не был в него не включен, меня совершенно не расстраивало. Но Никита Ильич решил иначе: «Без Гугнина не поеду!» А это официальная делегация, и он – академик! В конце концов, наверху приняли решение в Италию меня все-таки отпустить.

На самом деле это была уже вторая моя поездка в Италию. Первая моя поездка состоялась в мае 1987 года и была для меня неожиданной. Семь итальянских университетов пригласили меня как лучшего специалиста по современной немецкой литературе по рекомендации Фолькера Брауна, Кристофа Хайна, Хельги Шуберт и Хельги Кёнигсдорф – авторов, о которых я уже писал. Итальянцы потом рассказывали, что отправляли письма в наш Союз писателей и тоже просили за меня! С точки зрения оформления эта поездка доставила мне немало хлопот, но в конечном итоге всё получилось замечательно.

Вот так часто бывает, что работаешь из чистого удовольствия, а потом, оказывается, твой труд приносит людям пользу и даже тебе неожиданно достаются какие-то дивиденды. Поэтому я и говорю своим ученикам: «Работайте, а остальное все само придет!»

Отчего же Вы впали в такую немилость? Перестройка была в полном разгаре, понемногу поднимался железный занавес.

Я понимал тогда, почему меня хотели «пробросить». В свое время не захотел стать разведчиком! Просто не мог себя представить в этой роли. Для этой работы нужно быть общительным. Этим качеством я обладал. Требовалась искренность, чтобы тебе верили. Это я еще тоже мог. А вот за то, что целиком и полностью буду контролировать себя и нигде не сорвусь, сказав, что-то лишнее, ручаться не мог. На таком поприще ты же ни на мгновение не можешь почувствовать себя расслабленным! Меня уговаривали: два года усиленные курсы английского языка, потом семь лет в ООН, а там дальше будет видно, какие поручения смогу выполнять. Я отказался от этой карьеры, и не жалею о своем выборе!

Мне поступали и другие предложения о работе за границей, но, так или иначе, и они были связаны с такого рода деятельностью. За время жизни пришлось более тридцати раз бывать за границей: читать лекции, делать доклады на конференциях, организовывать различные совместные мероприятия и издания научных трудов. Но душа всегда оставалась дома – в России и в Беларуси. Никакие деньги и материальные ценности не могут возместить любви к Родине!

Вскоре после итальянской командировки удалось выбраться в Западную Германию. Причем попал в роскошный Тюбингенский университет, основанный в 1477 году. Был там и еще, наверное, раз пятнадцать. А тогда, в 1990 году, меня пригласили выступить в знаменитой башне Гёльдерлина с докладом «Людвиг Уланд в России». Тюбинген – это Баден-Вюртемберг, а значит – Швабия, колоритная историческая область на юго-западе страны. А Уланд – шваб, поэтому в городе считается любимым писателем.

Выступил с докладом, и тут же в крупной газете «Зюддойче Цайтунг» («Süddeutsche Zeitung») вышла огромная статья под громким конъюнктурным заголовком: «Ludwig Uland in Stalinschen Konzlagern!» («Людвиг Уланд в сталинских лагерях»). Шел 1990 год, еще и Советский Союз не распался!

Дело в том, что среди переводов стихов Л. Уланда мне попался текст баллады «Проклятия певца». Перевод был сделан мамой одного грузинского литературоведа, от которого он и попал ко мне. Женщина-немка, пережила сталинские лагеря и именно там перевела известнейшее в Германии и за ее пределами произведение. В этой балладе повествуется о том, как сила слова средневекового певца навлекла кару на бездушного тирана. Она не раз была положена на музыку, а в России получила не менее двадцати переводов! Тема оказалась ожидаемо интересной и во времена самодержавия, и в годы репрессий. Это был неплохой перевод, и я упомянул в докладе, что Уланд звучал в сердцах людей даже в сталинских лагерях, и вера в торжество истины и справедливости давала людям надежду.

Чем Вам еще запомнился период работы в ИСБ?

В то время я продолжал много переводить. Сейчас читаю как оппонент докторскую диссертацию. Она в значительной степени основана на идеях Зигмунда Фрейда. А я изучал его творческое наследие в архивах, спецкурсы в Москве по этой тематике читал, делал переводы его работ, издавал его книги. В результате меня в один из словарей по психоанализу внесли как крупного психоаналитика! Сейчас это вызывает у меня улыбку, но тогда я действительно погрузился во Фрейда. Хотелось разобраться в идеях человека, который обрел поистине мировую известность.

В советское время Зигмунд Фрейд очень долго находился под запретом, но с началом перестройки, как Вы понимаете, интерес самых широких читательских масс к нему приобрел невероятные масштабы!

Вот, например, одна из изданных мною книг: сборник автобиографических эссе и писем Фрейда «По ту сторону принципа удовольствия», которая вышла в свет в 1992 году. Я его составлял, писал послесловие («Загадки и парадоксы Зигмунда Фрейда»), комментарии, выполнил часть переводов.

Это была одна из первых книг Фрейда, изданных в постсоветской России. Она вышла тиражом 25 тысяч экземпляров. Всё разошлось в течение одного дня, несмотря на то, что за это время цену на книгу повышали четыре раза! Через пять лет другой сборник работ Фрейда вышел под таким же названием и в Беларуси. Не могли уже придумать что-то другое!

Вы, действительно, приложили свою руку к продвижению идей Фрейда в массы!

Работы Фрейда непросты и для перевода, и для понимания их сути. Некоторые преподаватели МГУ, обучавшие меня немецкому, прекрасно знали язык. Но еще в студенческую пору я заметил, что они при переводе грешили буквализмом. Конечно, в процессе обучения и изучения языка он допустим. Но в работе с серьезным текстом это ошибка. При переводе Фрейда, как, впрочем, и всегда, старался буквализма не допускать.

Зигмунд Фрейд – замечательный стилист. Я лично считаю его писателем, который изобрел новый стиль письма: «психоаналитическую фантастику». Он этим покорил и художников, и литераторов. Постмодернисты до сих пор его идеи (подсознание, Эдипов комплекс и прочее) с успехом эксплуатируют! Фрейд дал направление, которое увлекло миллионы людей!

Уже его «Толкование сновидений» произвело сенсацию. Фрейд построил его как замечательное художественное произведение. Он рассказывает сны. Это же замечательное собрание новелл на тему сновидений и их истолкования! Но это сразу произвело на публику впечатление! Это увлекало, было новым и легко читалось.

Фрейд – мыслитель, который очень много читал, прекрасно знал языки и литературу. И на свой метод он вышел благодаря художественной литературе. Фрейд эволюционировал. Одно дело, когда он еще только пробивался к славе, а другое, когда после триумфальной поездки по Америке там стали появляться психоаналитические общества. Он стал гораздо серьезнее.

Не самый известный факт: Стефан Цвейг хотел выдвинуть Фрейда на Нобелевскую премию в области литературы! В 1956 году в Швейцарии германист и критик Вальтер Мушг издал интересную книгу: «Трагическая история немецкой литературы». Заключительная глава этой книги так и называется «Зигмунд Фрейд как писатель». Писатель, я Вам скажу, он замечательный, а вот как ученый не знаю.

В сборнике «По ту сторону принципа удовольствия» я предоставил самому Фрейду возможность разоблачить себя. Он, в частности, писал своему другу юности: «В действительности я не учёный, не наблюдатель, не экспериментатор, не мыслитель. По темпераменту я не кто иной, как конкистадор — искатель приключений, если хотите перевести это — со всем любопытством, дерзостью и настойчивостью, свойственной людям этого сорта». И что? Он добился славы!

Это же все игнорируется! Фанатики от психоанализа до сих пор не понимают сути Фрейда. А он же писал совершенно четко, и я это цитирую в надежде, что кто-нибудь обратит внимание: «С помощью своих произведений я погружаюсь в психологию писателя». Ф.М. Достоевский в «Братьях Карамазовых» пишет, что братья ненавидели отца и убили его, значит, и писатель не очень любил своего отца. «К сожалению, перед проблемой писательского творчества, психоанализ должен сложить оружие», – недвусмысленно заявил Фрейд, приступая к психоаналитическому портрету личности Ф.М. Достоевского. И Карл Юнг тоже впоследствии отказывался от этого, когда писал о творчестве.

Вы упомянули о спецкурсах, которые читали студентам в Москве. А когда началась Ваша преподавательская деятельность?

Очень давно! Некоторые преподаватели уже на пятом курсе, когда стало видно, куда и как я двигаюсь, просили меня провести коллоквиум или прочитать лекцию. А после окончания университета я стал преподавать уже беспрерывно.

С начала 70-х годов читал лекции на редакторском и художественно-графическом факультетах Московского полиграфического института. После защиты кандидатской стали давать читать спецкурсы в МГУ. Меня пригласил доцентом к себе на журфак Ясен Николаевич Засурский, который возглавлял факультет 42 года! Работал в Московском государственном открытом педагогическом университете (МГОПУ), крупнейшем в России заочном вузе, в том числе возглавлял кафедру зарубежной литературы. И так я продолжал преподавать по совместительству в московских вузах до самого своего отъезда в Полоцк.

Как-то незаметно получилось, что к первым своим лекциям я очень тщательно готовился, продумывал все до мелочей. Но когда уже приходилось читать в разных местах разные лекции, времени просто стало не хватать. Одним группам нужно было давать более развернутый курс, другим – более сжатый. Выступая по конспектам перед живыми людьми можно было легко запутаться. Настроил мозги таким образом, чтобы быстро в голове прокручивать информацию и выбирать главное для каждой аудитории. У меня сразу же сложился хороший контакт со студентами, с молодежью. Я научился знания концентрировать и подавать их живо и проблемно, то есть обязательно связывать их с жизнью и с современностью.

В те годы, наверное, было непросто высказывать независимые суждения по поводу окружающей действительности.

Да, время было такое! Но высказывался по поводу несовершенства нашего социализма. И ничего! В целом-то я был советским человеком и лишь хотел как-то повлиять на усовершенствование существовавшей системы. Критика моя не была враждебной. Диссидентом я не стал. Имея за плечами опыт молодежной стройки Нефтеграда, работы в совхозе, мне было хорошо знакомо приятное чувство созидания и коллективного труда во имя высокой цели. Мне не хотелось ничего разрушать! Слушая воспоминания старых рабочих или наших крестьян, я думал, что это лишь отдельные казусы.

Такая вера в силу социализма помогала мне работать. Поэтому-то я и в партию вступил. На Нефтестрое еще отказывался, в совхозе и в армии – тоже, а вот в тридцать лет решил: надо! Мне казалось, что в этом случае у меня как у коммуниста будет больше права на критику. Я ведь считал: что толку хвалиться! Раз есть недостатки, будем, глядя друг другу в глаза, называть все своими именами и думать, что с этим делать. Но это было все, конечно, иллюзия!

Если бы кто-нибудь меня убедил, что существующий строй безнадежен, и я бы разочаровался в нем, то пришлось бы сильно задуматься, а стоит ли вкладывать силы в безнадежное дело. А так я был убежден, что все можно исправить, если занимать активную жизненную позицию. Эта вера и помогла мне дожить до перестройки, хотя уже в начале 80-х годов, конечно, она была основательно подорвана.

Главное, что наводило меня тогда на безрадостные мысли, было расхождение между красивыми речами на съездах, собраниях, в газетах, с одной стороны, и реальностью жизни, с другой. Но сегодня, когда собираются старые комсомольцы, приходится слышать восторженные воспоминания о том времени. Я говорю им: «Ребята! Если было все так замечательно, то как же мы, строители коммунизма, все это допустили? Разве мы в этом не виноваты? Это что, американцы развалили?!» На меня злятся за эти слова: «Мы ни при чём!» Но даже если человек, не зная что-то, живет в этой стране, то уже и этого достаточно, чтобы он был «при чём»! Никто строй не разрушал, но он закостенел, а жизнь двигалась вперед. Вот строй сам себя и уничтожил…

Ваша докторская диссертация была посвящена серболужицкой литературе. Как Вы, ученый-германист, вышли на эту неожиданную тему?

В поездках по Восточной Германии – а я бывал и в Ростоке на Балтийском побережье, и на юге страны, работал в Веймаре, Лейпциге и Дрездене – наткнулся на народ с необычным говором. Кажется, и говорят по-немецки, а акцент – славянский. «Что это такое, – спрашиваю, – какой у вас диалект?» И мне отвечают: «Мы – славяне!» До этого момента, а было это, наверное, уже в самом начале 80-х годов, я ничего не знал о лужицких сербах (сорбах). Потом в Москве я у преподавателей немецкого языка спрашивал, слышали ли они про серболужичан. Оказывается, нет!

Мне потом много рассказывали о том, как немцы на протяжении многих-многих столетий пытались лужицких сербов ассимилировать: церковь и школу задействовали, обыски делали, рукописи сжигали. А серболужичане все никак не сдавались! Меня заинтересовал этот народ, который, несмотря на сложнейшие условия, смог сохранить себя. Их этническая территория постоянно сужалась, но даже педантичные немцы со своей мощнейшей культурой ничего не смогли с ними поделать!

Однако сложившиеся исторические условия все-таки создавали трудности для консолидации серболужицкого народа. Серболужичане говорили на сорока диалектах, которые постепенно редуцировались и, в конце концов, сложились в два языка – нижнелужицкий и верхнелужицкий.

Этому поспособствовала раздробленность Германии. На протяжении столетий она состояла из более чем трех сотен государств. В Германии до сих пор на разных уровнях сильно ощущается разнородность земель, входящих в ее состав. Это удивительная страна, где католики и протестанты составляют примерно по половине христианского населения, где по-прежнему можно видеть многочисленные плоды культурного разнообразия. Каждый правитель стремился к тому, чтобы у него был дворец, как у французского короля. Так прусский король Фридрих II Великий построил себе свой Версаль – Сан-Суси. У любого уважающего себя немецкого государя должен быть свой театр, коллекция произведений искусства, университет! Все это оказало и, на мой взгляд, до сих пор оказывает позитивное влияние на культуру и жизнь людей. Сегодня и Москва, и Минск трещат по швам от наплыва людей, а в Германии самая дорогая недвижимость находится отнюдь не в Берлине, а в более чистой и удобной для жизни части страны.

Серболужичане оказались разделены государственными границами?

Да! Нижняя Лужица (Niederlausitz или Dolna Łužyca; находится в районе Котбуса) входила в состав Бранденбургского курфюршества, позже ставшего Прусским королевством. Правящая династия Гогенцоллернов после начала Реформации перешла в протестантизм, и все их подданные должны были принять веру государя. Верхняя Лужица (Oberlausitz или Hornja Łužica; центр – город Баутцен) оказалась в составе Саксонии, в которой церковная политика отличалась некоторой толерантностью. Там позволялось жить и католикам, и протестантам. Религиозная унификация, абсолютистская централизация и, как результат, более активная германизация в Нижней Лужице привели к тому, что культура нижнелужичан оказалась несколько беднее, чем в Верхней Лужице.

Верхнелужичане развивались успешнее и в силу более разнообразного контекста. Например, нижнелужичане как протестанты могли обучаться только в Берлинском университете, а их верхнелужицкие собратья, среди которых были как протестанты, так и католики, по существу, имели возможность постигать науки, где пожелают. В Лейпциге у них целое сообщество было, и серболужицкий романтизм там зарождался вместе с немецким. У серболужицких католиков, которые отправлялись учиться в Прагу, могли сложиться совсем другие впечатления и опыт. Многие ехали в Россию, где получали от славянофилов дотации на свои издания и другие культурные проекты. В Верхней Лужице были даже немцы, которые работали на ниве серболужицкой культуры. Вот этот контекст и позволял верхнелужицкому языку активнее развиваться. В то время как по нему уже появились грамматики, нижнелужицкий все еще был разбит на диалекты (чуть ли не в каждой деревне – свой!).

После Второй мировой войны у лужичан сложились куда более благоприятные условия для развития языка и культуры. В районах их компактного проживания открылись школы, появилось издательство. Стала активно развиваться литература. Писатели в ГДР не только на нижне- или верхнелужицком языке книги издавали и, соответственно, гонорары получали, но и на немецком, где тиражи были гораздо больше! У Юрия Брезана, который считался самым известным автором, вышло пятнадцать немецких томов и столько же верхнелужицких!

При этом некоторая разобщенность серболужичан вполне ощущается и до сих пор. Как-то обошел букинистические магазины. Там и серболужицкие книги были. Нашел Библию XIX века! И всего-то за 50 марок. Купил, а потом зашел в Серболужицкий институт. В нем, так уж вышло, сложился протестантский коллектив. Радостно показываю им свою покупку, а они мне: «Так ты же католическую библию купил…» Меня эта реакция потрясла! Говорю им: «Да какая разница! Я же культуру вашу изучаю!» И наоборот. Были талантливейшие нижнелужицкие писатели, которые писали на своем языке или даже на его диалектах. Свои произведения они показывали верхнелужицким коллегам, а те смотрели и ужасались: «Тьфу! Что это за язык! Напиши нормально!» Так отдельные замечательные произведения серболужицкой литературы не были изданы ни при жизни автора, ни посмертно! Некоторые писатели так и жили в бедности, полагаясь только на свой крестьянский труд или небогатый доход священнослужителя или учителя.

В своих благородных отчаянных попытках сохранить что-то свое серболужичане одновременно препятствуют культурно-языковой консолидации. Процесс германизации-то шел и продолжает идти. С переездом в город, даже если это Баутцен/Будишин, немецкая языковая стихия постепенно делает свое дело. В серболужицкой столице осталось только около 30% лужичан, и на улице, естественно, преимущественно звучит немецкая речь.

Вас увлекла серболужицкая тема?

Я понял, что это очень интересная тема, которая прекрасно ложится в рамки моего общего научного мышления. К этому времени я свой историко-контекстуальный метод уже хорошенько апробировал. Если, немного огрубляя, выделить его суть, то нужно не только в текст углубляться, но и все время смотреть вокруг. Сначала, естественно, идет текст. Но потом он рассматривается в контексте жизни и творчества писателя, затем – синхронно в контексте национальной литературы (как он соотносится с эпохой), далее – диахронно в контексте всей национальной литературы и, наконец, в контексте литературы европейской. Можно рассматривать текст также и как аккумулятор и конденсатор мировой культуры. Но этот уровень практически недостижим и, скорее, является идеалом, к которому нужно стремиться.

Этот метод стал работать, и я решил его осознанно применить к серболужицкой литературе от самых ее истоков, фактически, начиная с дописьменного периода. Я, к примеру, собрал огромное количество книг по археологии, в частности перечитал все работы Валентина Васильевича Седова. Через свой метод я всю эту литературу пропустил, и благодаря его использованию, оказалось, что попутно сделал ряд открытий. Результаты этих исследований я опубликовал в своих книжках.

Познакомился с классиками серболужицкой литературы. Бывал в тех краях, и Кито Лоренц, самый крупный писатель (он переводил и с белорусского, например, купаловскую «Павлинку»), возил меня в деревню и показывал древние лужицкие святилища. Говорил: «Молились обоим богам. Белобогу – как «белому», «доброму», а Чернобогу – чтобы пакости не устраивал». В 1996 году меня приняли в качестве иностранного члена в Матицу Серболужицкую, серболужицкое литературно-научное и культурно-просветительское общество, существующее уже 170 лет. А в июне 1998 года на защиту моей докторской, на основе своих публикаций я делал научный доклад на тему «Основные этапы развития серболужицкой литературы в славянско-германском контексте», в Москву приезжала целая делегация лужичан.

К каким главным выводам Вы пришли в результате исследования серболужицкой литературы?

Самое существенное: неважно, один язык у серболужичан или два (пускай лингвисты об этом спорят!), но литературы – верхне- и нижнелужицкая – разошлись! Возрождения, которое очень ярко проявило себя в Верхней Лужице (в середине XIX века там издавались газеты и журналы, кипела литературная жизнь), в Нижней Лужице не получилось. Только позднее оно нашло свое воплощение в лице нескольких талантливых нижнелужицких писателей и затянулось до конца XIX века, причем, проходило оно в условиях противодействия со стороны верхнелужичан. Ян Арношт Смоляр, основоположник серболужицкого языкознания и один из основателей «Матицы Серболужицкой» был решительно настроен против нижнелужичан.

Я предполагаю, что с этими моими знаниями я бы смог много сделать для белорусского народоведения. Но, во-первых, времени для этой интересной работы мне отпущено уже не так много. Во-вторых, все-таки по Беларуси источников гораздо больше. А в-третьих, контекст очень многообразный и сложный. Очень много читаю, но пока ничего не пишу. Только в разговоре могу высказаться.

Вам нужно молодого и рьяного ученика найти!

Конечно! Я, переезжая в Полоцк, как раз и надеялся накопленные в России и за границей знания передать в Беларуси.

Вот мы и вышли на один из главных вопросов! Что Вас заставило покинуть Москву, в которой прожили несколько десятков лет, и вернуться в город детства?

Решение о переезде было непростым! В Институте славяноведения (так с 1997 года стал называться ИСБ РАН) у меня было любимое дело: я там долго проработал, продолжались проекты нашего центра. Я и после возвращения в Полоцк в течение семи лет регулярно приезжал в Москву. Сначала у меня там оставалась полставки, потом четверть.

Но, с другой стороны, карьеры в институте я не делал. Массу времени отнимала издательская работа. Я же все время редактировал книги! А их нужно было еще и собрать, отследить все процессы, выпустить. Для творчества не оставалось ни сил, ни времени. Я решил серьезнее заняться наукой. В 1998 году защитил докторскую, но мне хотелось написать еще несколько книг. Многим мои стихи нравятся. В 1993 году издал небольшой сборник «Пути земные и иные», в 1996-м был опубликован еще один – «Пленник земных горизонтов». Нужно было найти более спокойное место и для того, чтобы заняться поэзией. Кроме того, мне надоела перестроечно-гайдаровско-чубайсовская Москва!

Была и более прозаическая, но очень существенная причина. У меня в Полоцке оставалась мама. Возраст, болезни… Брат мой жил в Витебске. Казалось бы, рядом, но тоже работа, дела. А маме нужна была наша помощь. Я приезжал в Полоцк по первой ее просьбе. Садился в самолет и к ней! В 84 года маме сделали операцию на почках, и кому-то нужно было находиться при ней. Так мама еще до 2005 года прожила и умерла в возрасте 91 год и 4 дня. Успела дать мне, как всегда, мудрые советы… Я рад, что последние годы мне удалось побыть с матерью, продлить ей жизнь.

Для переезда в Полоцк было еще одно немаловажное обстоятельство: Полоцкий государственный университет. Эрнст Михайлович Бабенко – молодец! У него было стратегическое мышление. В кадровых вопросах, как и любой другой руководитель, Эрнст Михайлович мог ошибаться, но он прекрасно чувствовал время, определял цели и умел их достигать. Университет на Полоцкой земле в огромной степени именно его заслуга!

Я же был и остаюсь в душе романтиком, хоть уже и еле хожу! Везде я что-то создавал: кафедру, совет по защитам диссертаций, докторов наук готовил. И думал: «А в Полоцке что-то сделать смогу? Получится или нет?!»

И получилось!

Приступил я к работе в Полоцком университете 1 февраля 1999 года, выходит, 19 лет тому назад. В первые годы было, ой, как трудно!

На историко-филологическом забрал себе все курсы по литературе – английской, французской и немецкой. Правда, еще несколько лет руководство дипломными работами мне получить не удавалось. На нескольких технических факультетах стал читать культурологию и этику. Произвел, в своем роде, переворот. Говорю: «Что мы нормативную этику обсуждаем? Надо же реальную изучать. Жизнь человека ведь не по книжке идет! Разве можно этику изучать, к примеру, по «Моральному кодексу строителя коммунизма»?» Читал много литературы, пропускал через себя. Учебники меня не устраивали, и я пытался творчески подойти к преподаванию любого предмета. Преподавание таких «непрофильных» предметов будущим инженерам имеет большое значение!

Как-то много позже на Совете университета обсуждали кафедру Игоря Александровича Бортника. Выявилась общая тенденция: нужно ужимать социально-гуманитарные дисциплины, чтобы высвободить время для предметов по специальности. Я, конечно же, не выдержал и сказал, что эти дисциплины дают базу для функционирования не института или техникума, в котором овладевают специальностью, а учреждения высшего образования, где формируют широко и масштабно мыслящую личность. Какой же это университет, если он не дает человеку, испробовав разные вещи, в том числе и философию, и культуру, найти позицию самостоятельно мыслящего человека! Именно такие люди могут потом, реально учитывая конкретную обстановку, принимать ответственные решения, руководить. Если наш выпускник будет просто специалистом, пусть и неплохим, то, не имея настоящего университетского образования, он не сможет в полной мере реализовать свой потенциал. Мы вынуждены сокращать сроки обучения. Но как тогда научить человека самостоятельно мыслить, выразить в любой дискуссии свою позицию и уметь ее обосновать?

7 мая 1999 года на историко-филологическом факультете была создана кафедра мировой литературы и культурологии, в состав которой также вошла секция белорусского и русского языка. Меня назначили ее заведующим. У нас был интересный коллектив! Помню, раза три-четыре ходил на лекции к Светлане Михайловне Струковой, слушал ее с удовольствием. Она в то время свои монографии писала, докторскую диссертацию готовила. Светлана Михайловна и машиностроителям белорусский язык читала «по-серьезному», например, перечисляла научные точки зрения на морфему, затрагивала другие сложнейшие вопросы белорусской филологии. Потрясенные машиностроители воспринимали ее совершенно нормально: сидели и слушали! А что еще делать, если человек увлеченно рассказывает! Правда, научная работа на кафедре была тогда в целом поставлена слабо!

С Вашим приходом в университет ситуация стала явно меняться к лучшему.

Слава богу, в 2001 году удалось открыть аспирантуру по специальности «Литература народов стран зарубежья (литература Западной Европы и Америки)». В Минске сразу поняли, что у нашего университета есть потенциал. Меня там знали. Например, у Евы Александровны Леоновой, одного из лучших германистов страны, я был оппонентом. Меня сразу же ввели в совет по защитам БГУ и предлагали перейти к ним на работу. И квартиру предлагали, конечно же. А я им: «Да зачем мне Минск! Я и в Москве неплохо жил. Мне в Полоцке надо что-то сделать!»

Вспоминаю, буквально на третий день после моего приезда в Полоцк раздается звонок. Где-то раздобыл мой номер и хочет поговорить известный белорусский литературовед и историк Адам Иосифович Мальдис: «Я Вас приветствую! Очень рад! Вы, действительно, переехали?!» В Минске были благожелатели, которые были готовы помочь мне и нашему университету по-настоящему развернуть научную деятельность в Полоцке.

Получилось у нас немного странно: в 2001 году открыли аспирантуру, а в 2002-м – магистратуру по специальности «Литература народов стран зарубежья». Хотя более логично было бы поступить наоборот. Дело в том, что в то время магистратура еще не являлась обязательной ступенькой на пути к аспирантуре. Она-то еще и существовала далеко не повсеместно. ПГУ, как известно, стал открывать магистерские программы одним их первых в стране.

К сожалению, в эти первые годы был не только положительный опыт. Отозвался на призыв развивать беларускую мову. Достаточно было три кандидата наук для открытия магистратуры по этой специальности. Мария Дмитриевна Путрова и белорусским языком владеет, и статьи на нем и о нем писала. А еще у нас работали Инна Геннадьевна Лебедева и Светлана Михайловна Струкова. На историко-филологическом факультете уже была открыта специальность, как сейчас говорят I-й ступени высшего образования, «Английский язык. Белорусский язык», и набор был очень сильный! Многие ребята могли продолжить свое развитие в выбранном направлении и закрепиться в науке.